La construction de l'imagination

vendredi 06 juin 2025

à 09:30

soutenance de thèse

Mariabruna Fabrizi

Jury

• Carlottta Darò, maîtresse de conférences, HDR, professeur et HDR, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais/ETH Zurich (rapporteure)

• Andrea Urlberger, professeure et HDR, École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse (rapporteure)

• Paolo Amaldi, professeur et HDR, École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine (examinatrice)

• Roula Matar, maîtresse de conférences, École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles (examinatrice)

• Roberto Gigliotti, professore associato, Libera Università di Bolzano (membre invité)

• Sébastien Marot, professeur et HDR, Ensa Paris-Est (directeur)

• Anna Rosellini, professeur, docteure, Ensa Paris-Est (co-directrice)

Résumé

La thèse propose une exploration de l'imagination architecturale, comprise comme un processus structuré et délibéré. En reliant le domaine de l'architecture aux recherches en sciences cognitives, elle offre un nouveau cadre pour comprendre comment l'imagination peut être systématiquement construite et dirigée dans la pratique architecturale grâce à l'utilisation d'outils et de dispositifs spécifiques s'appuyant sur des structures cognitives internes. De plus, en analysant les mécanismes qui sous-tendent la pensée imaginative, la recherche cherche à démontrer la relation cyclique entre imagination et espace, dans laquelle les structures imaginatives émergent des interactions avec l'espace et sont, en retour, extériorisées et spatialisées, influençant ainsi à nouveau les fondements mêmes de l'imagination.

Au cœur de cette recherche se trouve le concept de cognition incarnée, qui met en lumière l’interrelation entre l’esprit, le corps et l’espace, ainsi que la notion de ”image schema” , un modèle mental qui organise les images acquises par la perception et stockées en mémoire, permettant leur recombinaison et le saut productif nécessaire à la formation de nouveaux contenus. Selon le cognitiviste Mark Johnson, les image schemas émergent de logiques corporelles et spatiales récurrentes expérimentées durant les stades préverbaux de l’enfance. Les images perçues et celles mémorisées constituent des fragments organisés selon les structures logiques des image schemas. À travers une analyse comparative des théories philosophiques et cognitives qui traitent de l’imagination et en proposent des définitions approfondies, notamment Les Structures de l’imaginaire de Gilbert Durand, Lectures on Imagination de Paul Ricœur et The Body in the Mind de Mark Johnson, ce texte identifie des thèmes récurrents caractérisant cette faculté et les applique spécifiquement au contexte de l’imagination architecturale.

L’un des thèmes majeurs qui traverse les théories de l’imagination est son double ancrage, à la fois collectif et individuel. Ce travail examine d’abord le rôle des figures collectives dans l’imagination architecturale, en particulier le schéma, l’archétype et le type. Il associe ensuite l’exploration théorique à l’analyse d’études de cas afin d’identifier une série de dispositifs visuels qui, en s’appuyant sur ces structures collectives, permettent aux architectes de construire et d’orienter leurs processus imaginatifs. Les collections d’images ou de cartes postales, les atlas, les musées imaginaires, les cartographies et d’autres dispositifs visuels spécifiquement conçus sont examinés sous l’angle des sciences cognitives, notamment à travers la théorie de l’esprit étendu et son concept connexe d’exogrammes.

Partant de l’organisation bidimensionnelle des images comme forme d’extériorisation de l’imagination, la thèse s’attache ensuite à examiner l’action spatiale de l’architecture dans la structuration de la pensée et sa capacité à incarner des environnements cognitivement riches qui influencent les facultés mentales, et notamment l’imagination. Des palais mentaux de l’art de la mémoire aux dessins architecturaux, des espaces construits et conçus pour l’étude, tels que les studioli et les bibliothèques, aux études de cas spécifiques, comme la House Museum de John Soane, la Outlook Tower de Patrick Geddes, la Kulturwissenschaftliche Bibliothek d’Aby Warburg et le Mundaneum de Paul Otlet, la thèse identifie des organisations spatiales paradigmatiques qui offrent un environnement distinctement riche sur le plan cognitif et soutiennent le processus de l’imagination.

Suivant un mouvement allant de son émergence dans l’espace à son extériorisation par l’espace, cette recherche propose un art renouvelé de la mémoire, repensé comme un art de l’imagination, où les images, les dispositifs visuels et l’organisation architecturale fonctionnent comme des cadres cognitifs pour la construction de l’imagination architecturale.

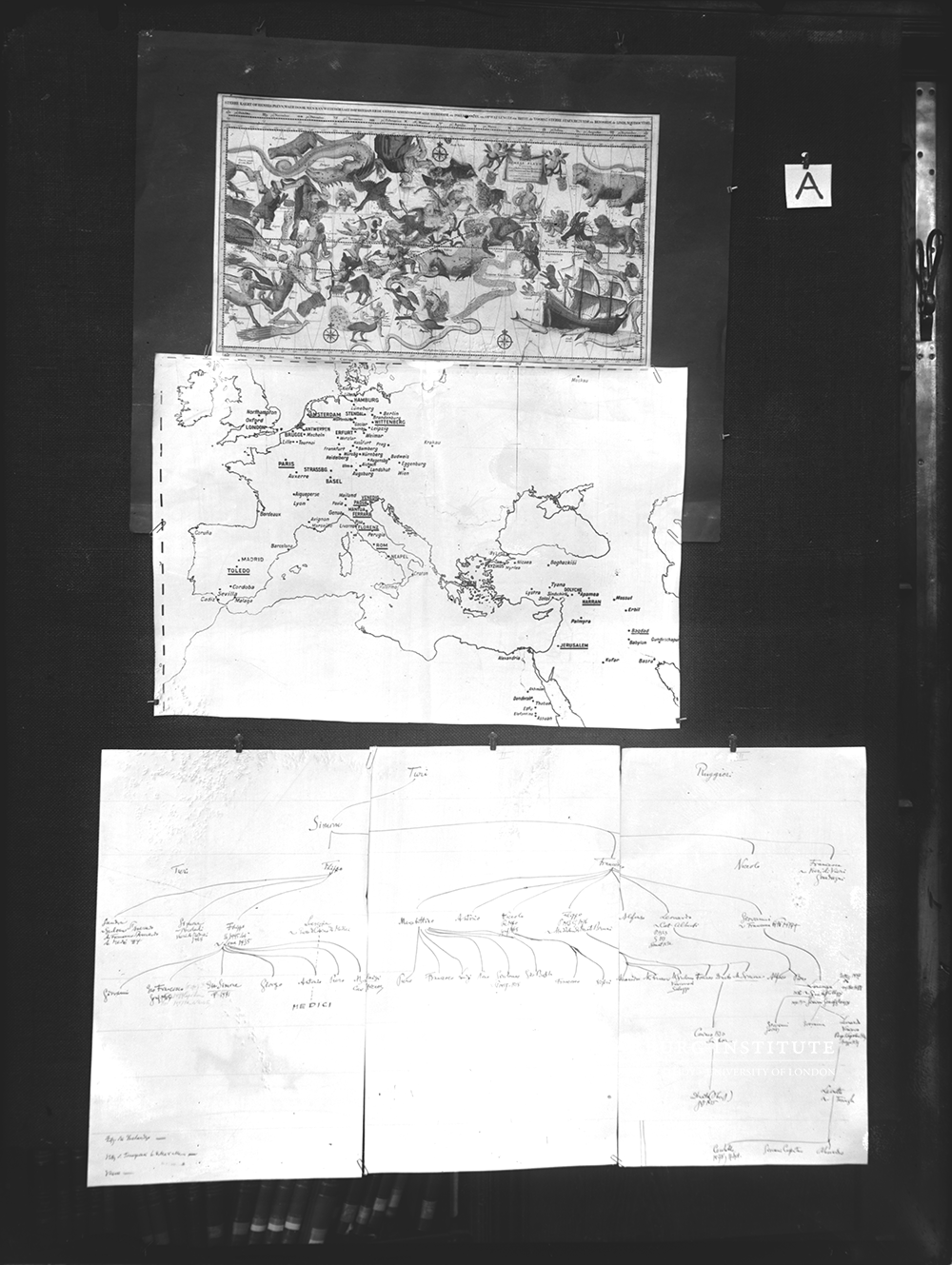

↓ Illustration

"Panel A". A, Warburg, Bilderatlas Mnemosyne, Photographic reproduction of the original panel, assembled ca. 1926–1929. From A by Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne: Commentary Volume, edited by Martin Warnke, Claudia Brink, and Horst Bredekamp in Berlin: Akademie Verlag, 2000.